L'artillerie à poudre

L’apparition de l’artillerie à poudre constitue la plus grande avancée technologique en matière militaire des derniers siècles du Moyen Âge. La recette de la poudre noire (mélange de salpêtre, de soufre et de charbon) provient de Chine et se répand en Europe dans la première moitié du XIIIe siècle. L’usage de la première arme à feu est attesté en 1326 par une représentation d’un « pot-de-fer » extraite d’un manuscrit anglais destiné à l’éducation du jeune roi Édouard III (1327-1377). Les canons en bronze ou fer forgé font ensuite leur apparition sous diverses appellations comme les « bouches à feu » ou « bombardes ». Lourdes, peu maniables et dangereuses à cause du risque d’explosion, ces armes restent dans un premier temps cantonnées à la guerre de siège où elles sont utilisées en même temps que l’artillerie à contrepoids incarnée par les trébuchets et mangonneaux. Les progrès rapides de la métallurgie et l’apparition d’un personnel spécialisé – les canonniers – permettent de rendre les canons plus sûrs et efficaces si bien qu’au début du XVe siècle, grandes puissances et riches cités possèdent leur propre arsenal. Les Registres de la Jurade de Bordeaux attestent dès 1406 que la capitale gasconne est équipée d’engins à poudre directement encadrés par la Jurade (t. III, version éditée sur le site de la Bibliothèque de Cujas, p. 2) et en 1414 leur gestion est confiée à un « maître des canons de la ville ». Mentionnée en 1420, la fabrication de cette nouvelle artillerie est facilitée par la présence à Bordeaux de nombreux forgerons ou « faures » – déjà réputés pour leur production d’armes de qualité – et de charpentiers (Registres de la Jurade de Bordeaux, t. IV, version éditée sur le site de la Bibliothèque de Cujas, p. 447) Dans les Rôles gascons, l’usage des canons est rarement signalé et concerne soit la défense d’une place-forte, soit les dégâts causés par les tirs. Un acte daté du 24 février 1433 stipule ainsi qu’en raison de la menace pesant sur leur ville, les habitants de Saint-Sever (Landes) sont exemptés de toute taxe pour une durée de trois ans et cela afin qu’ils puissent financer la garnison et les équipements défensifs de la cité. Parmi ces derniers, le texte mentionne notamment des canons et des arbalètes (C61/125, 11, membrane 14, 26). Le 22 mars 1347 encore, à l’occasion de la donation du château de Castelnau-de-Cernés (au sud-ouest de Langon) à Francès de Montferrand, le document nous apprend que les canons anglais ont grandement endommagé les murs de la forteresse lors de sa reconquête (C61/127, 15, membrane 9, 23). Devenu plus petit et plus maniable, le canon joue au milieu du XVe siècle un rôle décisif lors des batailles rangées.

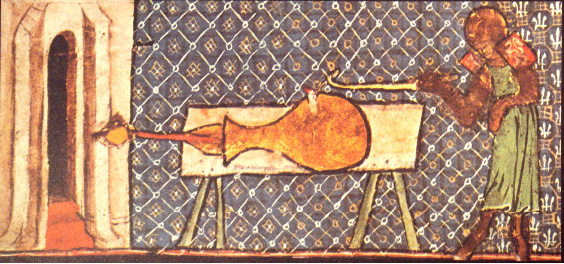

Représentation

d’une bombarde tirant un boulet.

Les Français voient dans l’usage de cette arme l’occasion de contrer enfin les redoutables archers anglais qui ont décimé leur chevalerie à Crécy (1346), Poitiers (1356) et Azincourt (1415). C’est en investissant massivement dans l’artillerie à poudre qu’ils parviennent à défaire les Anglais le 17 juillet 1453 à Castillon et à achever la conquête du duché d’Aquitaine. L’apparition de l’arquebuse au XVIe siècle fait définitivement disparaître l’arc et l’arbalète des armées anglaises et françaises. |